von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

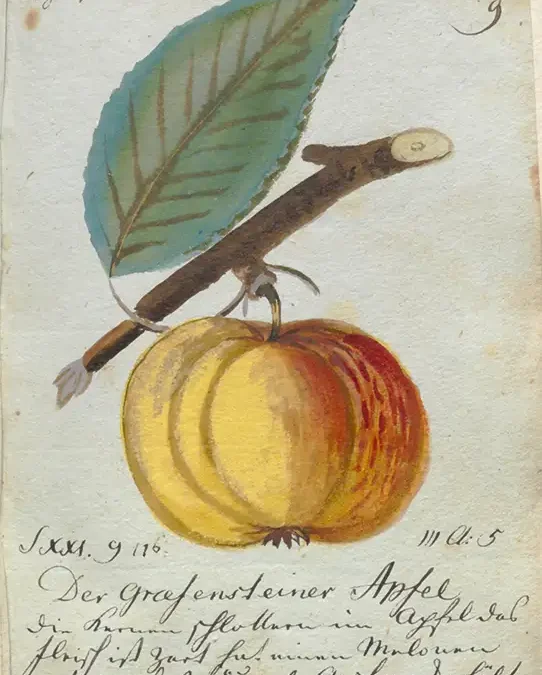

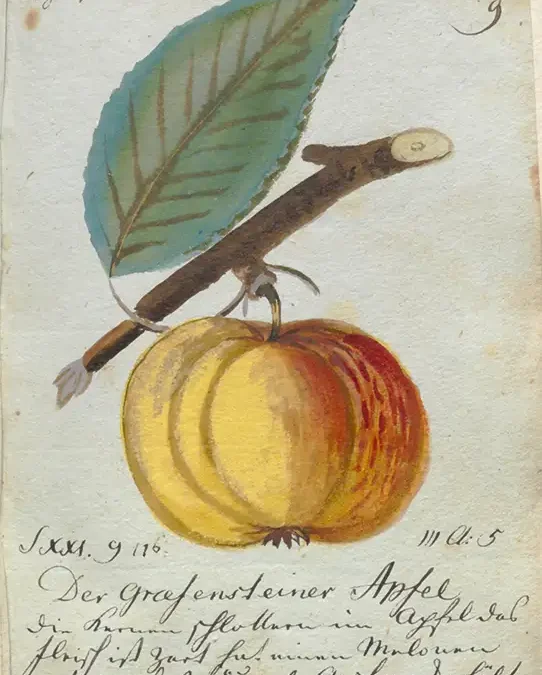

Stark eingewuchert in einer Hecke bei Heroldingen auf der Flur „Otterflecken“ fristete ein Apfelbaum sein Dasein – von Vögeln geschätzt, von Menschen vergessen. War es irgendein wild aufgegangener Sämling? Ein Rundgang mit dem Pomologen Hans-Thomas Bosch dort am Riesrand brachte bei nur spärlichem Fallobst Gewissheit: ein Gravensteiner! Mindestens zehn weitere Bäume dieser Sorte, die seit 1669 bekannt ist, sind bei einer landkreisweiten Apfelsortenermittlung Jahr registriert worden.

Die Herkunft deutet auf den Ort Gravenstein in Nordschleswig hin, doch ist dies nicht absolut sicher. Nordamerika und Kanada kennen den Apfelbaum ebenso wie das Gebiet von Norwegen bis Südtirol. Dennoch flog die so wohlschmeckende, druckempfindliche, nicht lang haltbare Sorte aus dem modernen Erwerbsobstanbau heraus. Dabei handelt es sich um eine ausgezeichnete, wohlriechende Frucht.

08/15-Schnitt, wie er so oft mit seinen vielen Wassertrieben zu beobachten ist, wird beim Gravensteiner kaum Früchte hervorbringen. Es reicht ein mäßiger Baumkronenaufbauschnitt. Zur Fruchtholzbildung beschneide man die Nebentriebe eher nicht. Es dauert, bis der Baum trägt – und das mittelmäßig bis unregelmäßig. Viele Äpfel fallen schon vor der Ernte, doch sie lassen sich gut verwerten. Spät geerntet entfalten sie das volle Aroma. An dieses erinnert sich ein Nachfahre der Mühlen entlang der Schwalb ebenso wie ein „Zugereister“ aus der Steiermark. Diese Leute brauchen nicht erst durch einen Artikel wie diesen überzeugt zu werden.

Wenig wechselhaftes Klima mit gutem, ausreichend feuchten Boden liebt der Gravensteiner. Für Schorf und Mehltau ist die Sorte durchaus anfällig, Spätfröste setzen der Blüte zu. Weil der Baum jedoch selbst im rauen Westerwald in relativer Tallage nachweislich gedeiht, muss man bei dieser stark wachsenden Art wohl nicht zu viel Angst haben. Wie gut, dass wir Bäume dieser Art bei uns noch käuflich erwerben können, um ihnen wieder mehr Verbreitung zu gönnen – gerne auch im Rahmen der Aktion „100.000 Bäume für den Landkreis“. Dann aber sollte der Gravensteiner nicht in einer Hecke verkommen und durch richtige Pflege die Gelegenheit erhalten, mit Hochgenuss für regionale Gesundkost zu sorgen.

Steckbrief:

Baum: teil sehr starker Wuchs, Leitäste steil bis schräg aufwärts wachsend, breite, ausladende Krone

Blüte: frostempfindlich, schlechter Pollenspender

Schale: grüngelb bis gelb, sonnenseits karminrot marmoriert oder geflammt

Frucht: mittelgroß bis groß, hervorragender Tafel- und Wirtschaftsapfel mit raumfüllendem Duft

Pflückreife: frühestens ab Anfang August

Genussreife: ca. Anfang Oktober

Haltbarkeit: bis November

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

Als der Verfasser einmal einen Bestimmungskurs des renommierten bayerischen Pomologen Friedrich Renner besuchte, kam immer wieder die Sorte „Geflammter Kardinal“ zur Sprache. Lageräpfel davon wurden zur Veranschaulichung von Hand zu Hand gereicht.

Wolfgang Subal, ein weiterer Pomologe, der während des Oettinger Apfelmarkts bereits zahlreiche Menschen mit der Bestimmung ihrer Apfel- oder Birnensorte beglücken konnte, fand in der Nähe von Huisheim einen Altbaum des Geflammten Kardinals und empfahl dringend dessen Vermehrung. Bis dahin ist die Sorte im Landkreis wohl noch nicht groß aufgefallen. Auch deshalb haben die Obstbaumfreunde Harburg den Baum mit dem römisch-katholischen Würdentitel bei einer Obstbaumpflanzung berücksichtigt.

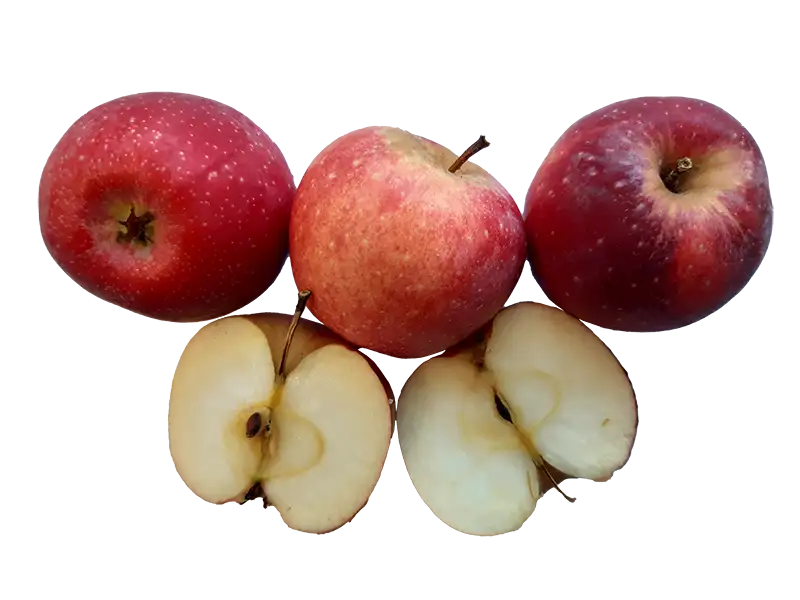

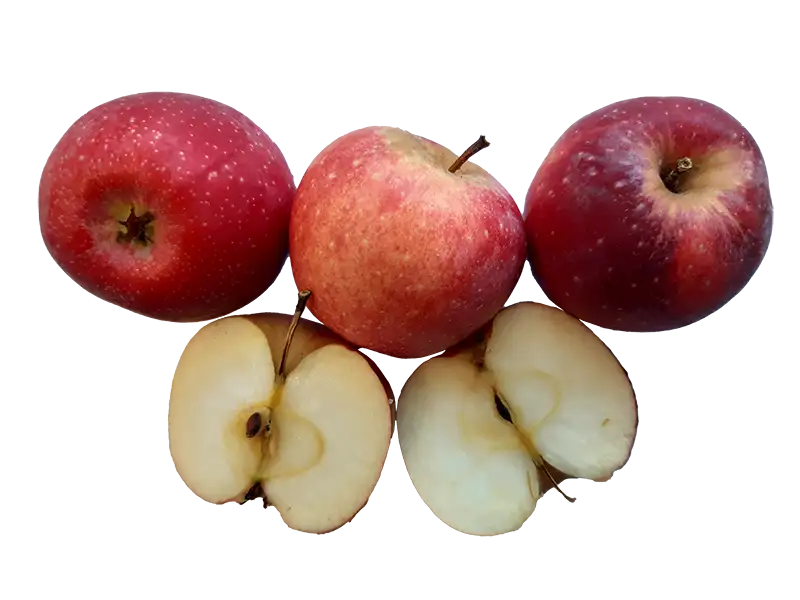

Was hat es mit dem Apfel, der u.a. auch „Bischofsmütze“, „Dickapfel“, „Kaiserapfel“, „Straßburger“ oder „Falscher Gravensteiner“ heißt, auf sich?

Seit 1801 geht man von einem Zufallssämling aus dem Norden Deutschlands aus. Von dort wurde die Sorte dann weit verbreitet, weshalb es verwundert, warum sie so selten geworden ist. Schließlich ist der Apfel vielseitig verwertbar, ob als Tafel-, Saft- oder Mostapfel. Das war für die Harburger schließlich ein Kriterium, denn man möchte dort möglichst viele Einheimische für das regionale Obst begeistern.

Angesichts der vielen Vorteile des Geflammten Kardinals verwundert die Seltenheit im Donau-Ries und überhaupt in Nordschwaben. Ob es wirklich daran liegt, dass Äpfel vermeintlich im Supermarkt wachsen oder Apfelbäume vor Jahrzehnten gewinnbringend gerodet werden konnten? Wie auch immer: Die Bäume werden sehr groß und recht alt, sind robust und meckern grundsätzlich nicht an Klima oder Boden herum. Sie tragen regelmäßig und alternieren interessanterweise kaum. Das heißt, dass sie nicht generell etwa jedes zweite Jahr aussetzen. Selbst mit Krankheiten und Schädlingen fällt der „Pleissner Rambur“, wie er auch heißt, nicht besonders auf.

Dass die Kerne sich häufig lösen, lässt ihn zu den „Klapper-“ oder „Schlotteräpfeln“ zählen. Verwechseln können ihn Ungeübte mit dem geschmacklich hervorragenden Gravensteiner. Weil die Früchte nicht windfest hängen, sollten sie im Herbst vor angekündigten Stürmen geerntet werden.

Steckbrief:

Baum: stark wachsend, groß und langlebig, Klima- und Bodenansprüche gering

Blüte: mittelfrüh, lang anhaltend, robust, triploid

Schale: hellgelb mit roten, geflammten Streifen, auf Sonnenseite kaum Schalenpunkte sichtbar

Frucht: saftig und erfrischend, Fleisch grünlich bis gelbweiß

Pflückreife: September

Genussreife: Oktober

Haltbarkeit: Januar

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

Nicht nur der Harburger Obst- und Gartenbauverein schätzt den Apfelbaum Florina, wie er in so manchem Garten für Freude, aber auch manches Kopfkratzen sorgt.

Seit 1977 wird die sortengeschützte Florina gehandelt und hatte ursprünglich die Zuchtbezeichnung „Querina“. Entstanden ist sie aus einer Mehrfachkreuzung von fünf Apfelsorten, darunter Golden Delicious, der in so vielen modernen Sorten eingekreuzt ist. Jonathan ist für die Rotfärbung verantwortlich.

Die Leute essen die Äpfel direkt oder verarbeiten sie.

Wohl ist Florina schorfresistent, worauf man es wohl bei der Kreuzung unter anderem abgesehen hatte. Doch wer sehr anspruchsvoll ist, könnte unter Umständen mit Fruchtqualität und Ertragshöhe nicht vollumfänglich zufrieden sein.

Die Lagerfähigkeit ist ein großer Pluspunkt, doch wird auch Fleischbräune beklagt, wie sie bei niedrigen Temperaturen gerade bei dieser Sorte gerne entsteht.

Wer einen Florina im Garten hat, sollte auch einigermaßen Freude an der Baumpflege haben. Schließlich zielt der Erhaltungsschnitt darauf ab, die Krone ausreichend auszulichten. Sogar Sommerschnitt ist im konkreten Fall zu empfehlen. Selbst während der Vollertragsphase wächst der Florina-Apfelbaum mittelstark bis stark. Dafür verzweigen sich die Äste aber auch ausreichend.

Wenn Florina trägt, verformt sich die Krone gerne, dafür setzt im Folgejahr gerne der Ertrag ganz aus. Man spricht hier von der sogenannter „Alternanz“. Durch Fruchtausdünnung kann diese Eigenschaft etwas gehemmt werden.

Generell ist eine geschützte Lage wie das Harburger Tal günstig, ebenso leichtere Böden.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die Sorte zu den Pollenspendern gehört und die Blüte unempfindlich ist. Solche Eigenschaften sind im Streuobstanbau sehr wertvoll, auch wenn dort bevorzugt alte Sorten zur Geltung kommen sollen und entsprechend gefördert werden.

Es macht sicher Sinn, für Bewährtes ebenso offen zu sein wie für Neues. Schon in der Bibel wird gleichnishaft von einem „Hausvater“ gesprochen, „der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.“ (Matthäus 13, Vers 52.) Ebenso sollte man es mit der Kenntnis von Obstsorten halten, um mehrere Bedürfnisse im Blick zu behalten.

Steckbrief:

Baum: stärker wachsend, dichte, gut verzweigende Krone, Früchte hängen windfest bis zur Baumreife

Blüte: mittelfrüh, nicht empfindlich, guter Pollenspender

Schale: fest bis hart, karminrot mit hellen Schalenpunkten, bläulich beduftet

Frucht: festes Fruchtfleisch, wenig saftig, mild säuerlich

Pflückreife: Ende September

Genussreife: Oktober

Haltbarkeit: ca. Februar

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Wochentipps

Erwerbsgärtner und Landwirte haben klare Vorgaben zur Produktion von Bio-Produkten. Oft schließen sie sich Anbauverbänden an, die strengere Vorgaben haben als die EU-Öko-Verordnung. Als Freizeitgärtner können wir uns an den Richtlinien des ökologischen Anbaus orientieren, erklären die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Pflanzenschutzmittel weglassen und organisch düngen

Das ist die einfachste Maßnahme: verwenden Sie keine Pflanzenschutzmittel mehr! Ausnahmen bilden die ausdrücklich für den Haus- und Freizeitgartenbau zugelassenen Mittel. Aber auch diese sind oft nicht nötig. Verwenden Sie sie nur dann, wenn nichts anderes mehr hilft und sie sicher sind das richtige Mittel einzusetzen. Eine genaue Bestimmung des Schädlings oder der Krankheit ist Voraussetzung. Hygiene, Fruchtwechsel, Pflegemaßnahmen und mechanisches Entfernen der Schaderreger reichen oftmals aus bzw. beugen vor.

Während viele Stauden, Zier- und Obstgehölze recht genügsam sind, benötigen Gemüsepflanzen ausreichend Nährstoffe, damit sie entsprechende Erträge und gute Qualitäten bringen können. Manche Gemüse (z.B. Tomaten, Kohl) sind Hochleistungspflanzen. Als Starkzehrer benötigen sie mehr Nährstoffe, vor allem Stickstoff. Verwenden Sie dabei in ihrem Garten organische Dünger. Als Grunddüngung eignen sich jährliche Kompostgaben (ca. drei bis fünf Liter/m²) sowie organische Stickstoffdünger (z. B. Hornmehl, Horngrieß, Hornspäne, Schafwollpellets, Maltaflor, Vinasse), die je nach Pflanzenart den erforderlichen Stickstoffbedarf liefern. Fehlen einzelne Nährstoffe, was nach Bodenprobe oder/und Pflanzenbild festgestellt wird, können sie mit Mineraldüngern ergänzt werden (z.B. Kalimagnesia, Spurenelementdünger).

Kreisläufe schließen und Mulchen

Mulchen Sie den Garten und fördern Sie Bodenleben. Dies ist eine wichtige Maßnahme zu Bodenpflege und zum Erhalt gesunder Böden. Sie können Pflanzenreste verwenden, aber auch (unkrautfreien) Rasenschnitt, Miscanthusmulch, etc. Mulchen reduziert die Wasserverdunstung aus dem Boden und ist deshalb auch eine wichtige Maßnahme die Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Gärtnerwissen aneignen, sich informieren und beobachten

Der „grüne Daumen“ kommt in der Regel nicht von allein. Grundinformationen zu Pflegemaßnahmen, Standort, Fruchtfolge und Gießen sind Voraussetzungen. Dann kommt noch das genaue Beobachten hinzu. Beispielsweise können erste Schädlinge erkannt werden, bevor sie massenhaft schädigen. Pflegemaßnahmen werden nach Bedarf angepasst und das Wetter im Blick gehalten. „Ein Garten ist niemals fertig“ und „jedes Garten-Jahr ist anders“ sind „Grund“-Sätze, die stetes Handeln erfordern.

Achten Sie auf robuste Sorten beim Pflanzen- bzw. Sameneinkauf, damit manches Krankheitsproblem gar nicht erst auftaucht. Beispielsweise sind Rosen mit dem ADR-Siegel recht widerstandsfähig gegen die typischen Rosenkrankheiten. Bei Tomaten gibt es Sorten, die der Kraut- und Braunfäule trotzen. Verschiedene Maßnahmen können Schädlinge vorbeugend abhalten oder zumindest reduzieren. Beispiele sind Kulturschutznetze gegen Gemüsefliegen, Wellpapperinge gegen Apfelwickler oder Leimringe gegen Frostspanner.

Nützlinge anlocken

Ein naturnaher Garten, ökologisch bewirtschaftet, ist ein wertvoller Lebensraum für verschiedene Tiere. Er bietet Nahrung und Unterschlupf, Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten für Nützlinge, die sich wohlfühlen und die Massenvermehrung von Schaderregern verhindern. Das Zusammenspiel von Mensch und Tier und Pflanze trägt zum Erfolg im Bio-Garten bei.

Hier finden Sie weitere Informationen der Bayerischen Gartenakademie:

von admin | 03.02.2025 | Wochentipps

Bunte Beeren sind im Sommer ein beliebtes Naschobst. Zudem lassen sich die Sträucher auch in kleinen Gärten gut integrieren oder sogar in Töpfen anpflanzen. Beerensträucher sind pflegeleicht, für ihre Vitalität benötigen sie einen Schnitt, beraten die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Günstig ist der Schnitt gleich nach der Ernte, doch wird dies verpasst hat, schneidet im späten Winter oder zeitigen Frühjahr (noch vor der Blüte).

Grundsätzliches zu Schnitt von Beerensträuchern

Im laublosen Zustand lässt sich der Wuchs der Obstgehölze gut erkennen. Beerenobststräucher bilden ohne Schnitt vergreiste, verkahlende Triebe, dichte Stöcke und weniger Blüten. Bei jährlichem Schnitt erfolgen die Eingriffe moderat. Angestrebt wird ein lockerer Aufbau des Strauches, um Pilzinfektionen zu vermeiden und durch eine bessere Belichtung der Früchte die Fruchtqualität zu verbessern. Die ständige Trieberneuerung und der Aufbau neuer Gerüstäste sorgen für eine gleichbleibende Fruchtqualität und Vitalität der Gehölze.

Schnitt von Johannisbeere

Während rote und weiße Johannisbeeren bevorzugt an zwei- und dreijährigem Holz fruchten, bilden schwarze Johannisbeeren die schönsten Früchte an den ein- und zweijährigen Zweigen. Ziel ist es, dass ein Strauch aus 10 bis 12 Gerüstästen verschiedenen Alters aufgebaut ist. Jährlich werden also drei bis vier der ältesten Triebe dicht über dem Boden entfernt. Diese sind dunkel gefärbt und stark verzweigt. Als Ersatz bleiben die drei bis vier schönsten Neutriebe stehen. Andere Neutriebe und Seitentriebe, die nach innen wachsen und zu dicht stehen schneidet man ebenfalls zurück; zudem schwache und krumme Triebe.

Bei Sorten, die nur schlecht Neutriebe bilden bzw. die schwach wachsen werden die jungen Triebverlängerungen um ein Drittel gekürzt. Seitentriebe kürzt man auf drei bis vier Augen ein.

Stachelbeeren schneiden

Der lockere Aufbau von Stachelbeersträuchern beugt dem Stachelbeermehltau vor, zudem bleiben die Pflanzen vital und bringen gute Fruchtqualitäten. Die Früchte hängen schon am einjährigen Holz, bevorzugt an vorjährigen Seitentrieben. Damit der Strauch schön locker bleibt, besteht er aus sechs bis acht Gerüstästen, die immer wieder erneuert werden. Drei ältere Äste mit dunklem Holz und starker Verzweigung entfernt man knapp über dem Boden. Dafür bleiben drei bis vier starke Jungtriebe stehen. Auch hier kommen überzählige, nach innen wachsende und strak verzweigt Seitentriebe weg. Stark und bogig nach außen überhängende Seitenverzweigungen leiten Sie auf eher aufrecht wachsende Triebe ab. Wer Probleme mit Stachelbeermehltau hat, kann befallene Triebspitzen zur Vorbeugung gleich wegschneiden.

Bei den Stachelbeeren entstehen die Jungtriebe im Basisbereich der älteren Gerüstäste. Einige Stachelbeersorten neigen zu einem überhängenden Wuchs. Gerüstäste, die entfernt werden sollen, schneidet man deshalb auf eine nach oben zeigende Knospe oder Verzweigung zurück.

Zeit für den Rückschnitt von Heidelbeeren

Die besten Heidelbeer-Früchte wachsen an den zwei bis vier Jahre alten Trieben. Wenngleich sie weniger dicht als Johannis- und Stachelbeeren wachsen, ist dennoch ein regelmäßiger Schnitt der Kultur-Heidelbeersträucher nötig, um altes Holz zu entfernen und somit die Pflanze zum Neuaustrieb anzuregen. Die ältesten Triebe werden auf etwa fünf bis maximal zehn Zentimeter zurückgeschnitten. Schon allein durch das Entfernen dieser Äste bekommt die Pflanze mehr Luft und Licht im Inneren des Strauches. Ebenso entfernen Sie nach außen hängendes Holz oder sehr dünne Zweige. Haben sich sehr lange Triebe gebildet, so können diese auf einen Seitentrieb zurückgeschnitten werden. Wichtig ist auch kranke, braune, fleckige Triebe abzuschneiden. Ist der Stauch noch immer zu dicht, so kann auch von der Mitte aus korrigierend eingegriffen werden. Mit all diesen Maßnahmen halten Sie den Heidelbeerstrauch vital und in Form.

Schneiden Sie die Heidelbeersträucher im späten Winter oder zeitigen Frühjahr, wenn keine stärkeren Fröste mehr zu erwarten sind. Ausnahme sind Jungpflanzen, die erst im letzten Jahr gepflanzt wurden. Hier schneiden Sie erst im nächsten oder übernächsten Jahr störende und älteste Äste weg.

Übrigens können Sie das Schnittgut jetzt noch anderweitig gut verwenden. Kombiniert mit Tulpen oder anderen Schnittblumen entstehen wundervolle Frühlingssträuße. Die dünnen und verzweigten Ästchen der Heidelbeere geben dem Strauß eine besondere Struktur und zudem öffnen sich bei Zimmertemperaturen bald die Blatt- und ein paar Blütenknospen.

Nutzen Sie unsere Informationen

Sie wollen noch mehr zum Schnitt verschiedener Beerensträucher wissen? In den Informationsschriften wird der Schnitt der Obstarten erklärt.

Obst – Infoschriften

Informationen live vom Fachmann bekommen Sie im Online-Seminar am 25. Februar 2025. Anmeldeschluss ist der 16. Februar 2025.

Theoretische Grundlagen zu Schnitt und Erziehung kleiner Obstbäume und Beerensträucher